di DANIELE MENCARELLI

1 maggio 2022

L’equilibrio di ieri non mi basta.

Non può bastarmi. A me come a chiunque

altro.

Mi cerco nelle cose che vivo e incontro, in

quello che faccio, quotidianamente provo a

trovare il mio punto di galleggiamento.

Forse, piuttosto che di equilibrio, sarebbe

più giusto parlare del suo fratello detestato

e reietto. Lo squilibrio.

Forse di nessuno dei due.

Allora perché tutti mi vogliono equilibrato?

Perché devo a tutti i costi obbedire a quel

canone sempre più rigido che impone agli

individui quanto e come vivere? E soffrire?

E se non mi adeguo al vostro metro, se la

vita mi sembra ben più scandalosa di quel

che andate raccontando, perché parlare di

malattia?

Di malattia mentale?

Allora curatemi. Ma le vostre cure non

guariscono. Lo sapete per primi voi.

Possono nella migliore delle ipotesi

sbloccare l’ingranaggio, rimetterlo in moto.

Ma la vertigine resta. Il dolore resta.

Ma non è, forse, giusto così?

Non è che per caso ci stiamo raccontando

la storia sbagliata? L’idea di un uomo senza

umanità? Senza ferite?

Cosa volete da me?

Mi volete equilibrato, e normale, e

perfettamente inserito in quello che avete

pensato e creato per me.

Non per il mio bene. In verità, voi non mi

avete a cuore.

Voi avete a cuore quello che io devo fare,

quello che avete previsto per me e per tutti

quelli come me. Obbedire al programma,

essere parte di qualcosa che avete costruito

per tutti, ma che è vostro, che non vuole il

benessere di alcuno, a parte voi.

Voi mi volete produttivo, in forma,

qualificato e competitivo.

Disposto a spendere l’intera esistenza dietro

il vostro progetto di società grattacielo,

dove la luce tocca solo ai vincitori.

Voi mi volete dedito al consumo, pronto a

ogni sacrificio per l’acquisto di quello che gli

altri, malgrado tutti i sacrifici, non riescono

a comprare.

Invece no.

Perché il mio squilibrio ha voce più alta e

imperiosa della vostra.

È equilibrio dentro la terra tremante del

mio cuore.

È libertà.

E vi terrorizza

Categoria: Cultura

-

La parola equilibrio

-

Quali sono i Paesi culturalmente più influenti?

I ricercatori della rivista CEOWORLD hanno analizzato e confrontato 165 paesi in base a 9 parametri: architettura, patrimonio artistico, moda, cibo, musica, letteratura, storia, attrazioni culturali e accessibilità culturale.

- 1. 🇮🇹 Italia – punteggio: 95.99 (rapporto CeoWord 2021).

- 2. 🇬🇷 Grecia – punteggio: 95.61.

- 3. 🇪🇸 Spagna – punteggio: 95.23.

- 4. 🇮🇳 India – punteggio: 95.23.

- 5. 🇹🇭 Thailandia – punteggio: 93.67.

- 6. 🇵🇹 Portogallo – punteggio: 93.67.

- 7. 🇯🇵 Giappone – punteggio: 92.84.

- 8. 🇬🇧 Gran Bretagna – punteggio: 92.79.

- 9. 🇨🇳 Cina – punteggio: 92.79.

- 10. 🇩🇪 Germania – punteggio: 92.73.

-

Il dibattito scientifico sul cambiamento climatico è finito.

Il negazionismo climatico è un fenomeno documentato da decine di libri, studi e inchieste giornalistiche. È un fenomeno reale, storico e organizzato. Qualsiasi siano le ragioni che spingono ad abbracciarlo – convinzioni personali, interesse economico, ideologia politica o una combinazione di questi elementi – il negazionismo si regge sulla produzione e sulla diffusione di disinformazione. Questa disinformazione riesce a raggiungere l’opinione pubblica anche attraverso la voce di quelli che possiamo definire “falsi esperti”, o “pseudoesperti”.

Lo abbiamo visto anche nelle ultime settimane: sui media compaiono persone che parlano di cambiamento climatico con il cappello di esperti, anche quando non hanno un’effettiva competenza in materia. Di recente è intervenuto su La7 Franco Prodi, fisico dell’atmosfera che non si è occupato del cambiamento climatico durante la sua carriera. Questi “scettici” (se proprio non vogliamo chiamarli negazionisti) rilasciano interviste, organizzano convegni, fanno circolare petizioni. Nella quasi totalità dei casi non hanno mai pubblicato nulla di rilevante, riguardo al cambiamento climatico, su riviste scientifiche a revisione paritaria. Le loro tesi si scontrano con ciò che afferma la comunità scientifica.

Il negazionismo sfrutta diverse tecniche e argomentazioni. Ma c’è una costante nel suo modus operandi: prendere di mira il consenso scientifico e la sua stessa legittimità. La presenza di pseudoesperti sui media, che si rivolgono direttamente al pubblico, suscita l’impressione ingannevole che il dibattito, nella scienza, sia ancora aperto.

Il consenso scientifico è una caratteristica centrale della scienza moderna. A partire dal XIX secolo, la scienza è diventata sempre di più un’impresa collettiva, che coinvolge migliaia di scienziati a livello globale. In questo lavoro comunitario di costruzione della conoscenza, alcuni danno un contributo più importante di altri e il loro nome viene associato a una tappa significativa nella storia di una disciplina.

Alcune ricerche hanno dimostrato che il consenso scientifico agisce come un gateway belief, cioè come una sorta di cancello cognitivo attraverso cui passa la formazione delle opinioni. Comunicare correttamente il consenso scientifico sul cambiamento climatico migliora la comprensione del tema. Per non farsi ingannare dalla disinformazione e per capire come la scienza funziona e avanza lungo la tortuosa strada della conoscenza, è perciò indispensabile acquisire familiarità con il concetto di consenso scientifico.

Innanzitutto, non dobbiamo pensare a questo consenso come a una decisione formale che gli scienziati prendono in un preciso istante, magari con un voto a maggioranza. Il consenso emerge nell’arco di anni di ricerche, da studi pubblicati in modo indipendente da molte persone. La formazione di un consenso è perciò un processo spontaneo, che avviene grazie a un’opera corale di accumulo di evidenze e di conoscenze. Quando il consenso si è formato gli scienziati possono prendere atto della sua esistenza, attraverso dichiarazioni personali e le posizioni espresse da società e organizzazioni scientifiche. Possiamo misurare con una certa accuratezza il consenso scientifico? Sì, è possibile. È ciò che è stato fatto sul cambiamento climatico.

In uno studio pubblicato nel 2004 sulla rivista Science, la storica della scienza Naomi Oreskes ha raccolto le sintesi di 928 articoli scientifici pubblicati tra il 1993 e il 2003. Nessuno di questi rifiutava la posizione secondo cui é in atto un riscaldamento globale causato dalle attività umane. Il 75% era d’accordo con questa posizione e il 25% non si esprimeva. Nel 2013 John Cook e altri autori hanno analizzato gli abstract di 11944 articoli pubblicati tra il 1991 e il 2011. Degli articoli che esplicitavano la posizione sul riscaldamento antropico, il 97,1% riconosceva la sua esistenza. Inoltre, gli autori hanno invitato gli scienziati a valutare i propri stessi articoli. Tra quelli che avevano risposto, il 97,2% dichiarava di aderire a questa posizione.

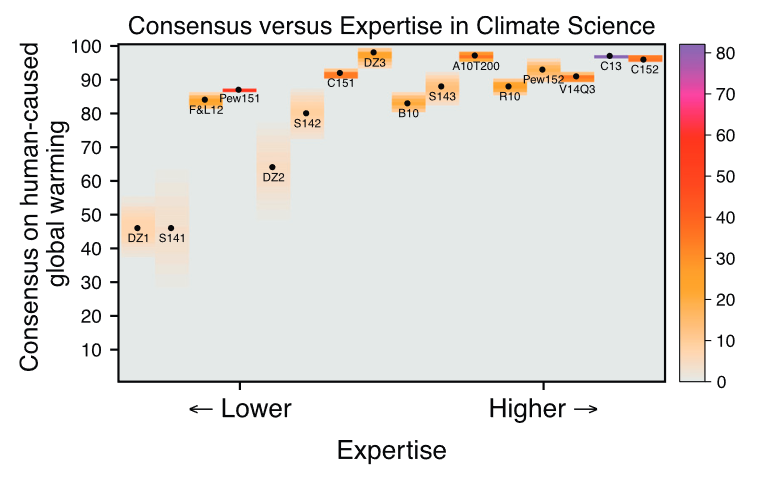

Un articolo pubblicato nel 2016 ha presentato una sintesi degli studi svolti dal 1991 al 2015: dodici studi pubblicati e due sondaggi realizzati da due organizzazioni. La conclusione degli autori è stata che il consenso scientifico sul cambiamento climatico si può collocare attorno al 97%. Gli autori osservavano che, a seconda della metodologia, il consenso oscillava tra il 90% e il 100%. La discrepanza tra le percentuali derivava, principalmente, da differenze nella selezione del database di esperti; dall’esatta definizione della posizione su cui valutare il consenso; da differenze nel trattamento delle risposte che non esprimevano apertamente una posizione. Un aspetto importante era quello che riguarda la specifica competenza degli scienziati. «Maggiore è l’esperienza in campo climatico degli scienziati esaminati, maggiore è il consenso sul riscaldamento globale causato dall’uomo», scrivono gli autori.

Il consenso scientifico sul cambiamento climatico aumenta con il livello di competenza (ogni sigla indica uno studio diverso). Da: John Cook et al., Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming. Due nuove ricerche sono state pubblicate nel 2021. Quella di Mark Lynas e colleghi ha applicato la metodologia dello studio del 2013 a un dabatase di articoli pubblicati tra il 2012 e il 2020, trovando una percentuale di consenso attorno al 99,6%. Se si considera che gli articoli valutati sono stati pubblicati in anni più recenti rispetto a quelli compresi nello studio del 2013, il fatto che la percentuale cresca, anche se da a un valore già molto alto, è coerente con un consenso che si rafforza nel tempo. All’interno di un database di 88125 pubblicazioni, Lynas e colleghi hanno trovato 28 articoli che hanno potuto classificare come “scettici”. Tra gli autori di cinque di questi articoli compare il nome di Nicola Scafetta. Docente di fisica dell’atmosfera all’Università di Napoli, Scafetta è uno dei bastian contrari climatici italiani che, per il suo ruolo accademico, dovrebbe avere, almeno sulla carta, le competenze per occuparsi di cambiamento climatico. Le sue ricerche hanno però un unico obiettivo: dimostrare che il riscaldamento globale non è causato dalle attività umane.

Scafetta è convinto che l’aumento della temperatura sia da imputare alle variazioni dell’attività solare e a cicli astronomici. Riguardo alla prima, non c’è nessuna evidenza che l’attività solare sia in qualche modo legata all’attuale riscaldamento globale. L’aumento della temperatura mostra di non sovrapporsi affatto a possibili fattori naturali, come il Sole, ma soltanto all’andamento delle emissioni antropiche. Quanto ai cicli astronomici, sappiamo che le periodiche variazioni dei parametri dell’asse terrestre (i cicli di Milankovitch) producono effetti sul clima, attraverso l’innesco dell’inizio e del termine di periodi glaciali, ma su scale temporali di decine e centinaia di migliaia di anni. Tuttavia Scafetta parla anche di altri cicli, proclama di aver scoperto cicli di “5, 9, 11, 20, 60, 115, 1000 anni”, afferma che «oscillando, il Sole causa cicli equivalenti nel sistema climatico. Anche la Luna agisce su di esso con le proprie armoniche». Gli esperti del sito Climalteranti, nel confutare queste supposizioni, e gli innumerevoli errori su cui si fondano, parlano di «irresponsabile e ostinata ciclomania». Tale ciclomania gli consente di essere intervistato, ciclicamente, su quotidiani che hanno un interesse ideologico a proporre ai propri lettori questo genere di tesi. Scafetta è uno dei firmatari italiani della petizione, circolata nel 2019, che asseriva l’inesistenza della crisi climatica, sulla base di vecchie argomentazioni, tanto ripetitive quanto inconsistenti, come la “CO2 fa bene alle piante”.

Potremmo chiederci: se una ricerca è così scadente e se una tesi è così priva di fondamento, come è possibile che possano finire, anche se in rari casi, su riviste specialistiche? La pubblicazione non conferisce a queste ipotesi una qualche dignità scientifica? La revisione paritaria e la pubblicazione degli studi sono stadi necessari di quel processo di scrutinio attraverso cui la scienza vaglia ipotesi e affermazioni. È ciò che distingue un articolo scientifico da un’intervista rilasciata a un quotidiano. Ma non è un sistema perfetto, né immune da errori. Inoltre, al di là del rigore dei controlli eseguiti dai revisori (non sempre di qualità eccellente) e della qualità delle diverse riviste (che non è sempre pari a quella di riviste come Nature e Science), il singolo articolo non stabilisce, da solo, la posizione della scienza su un tema così vasto come il cambiamento climatico. Il singolo articolo è un tassello di un quadro che si compone di una quantità di studi realizzati da più scienziati: è, appunto, ciò che chiamiamo consenso.

Nel 2015 un gruppo di ricercatori, tra cui la climatologa Katharine Hayhoe e lo psicologo, esperto di disinformazione, Stephan Lewandowsky, ha passato in rassegna gli errori e le falle presenti in 38 articoli che contestano il riscaldamento globale antropico (compaiono anche articoli di Scafetta). Una caratteristica frequente è l’omissione di informazioni contestuali o di dati che potrebbero smentire le conclusioni. Altre falle, in questi articoli “scettici”, sono l’uso di metodi statistici inappropriati, l’assunzione di premesse scorrette e fallacie logiche come le false dicotomie.

Il secondo studio sul consenso scientifico apparso nel 2021, di Krista Myers e altri autori, ha replicato una metodologia utilizzata in un lavoro del 2009. Gli autori hanno realizzato un sondaggio tra scienziati specializzati in scienze della Terra. Tra tutti quelli (2548) che hanno risposto alla domanda sulla causa del riscaldamento globale, il 91,1% ha indicato le attività umane. Restringendo il campo agli esperti di scienze climatiche e atmosferiche (153), per i quali è possibile verificare un elevato livello di competenza sul cambiamento climatico (almeno il 50% dei loro studi ha come oggetto questo argomento), il consenso sale al 98,7%. La percentuale tocca il 100% se si considerano gli autori che hanno pubblicato almeno 20 studi sul cambiamento climatico tra il 2015 e il 2019. Questi risultati dimostrano che «la competenza predice il consenso». Come già avevano dimostrato gli studi precedenti, i dati evidenziano che maggiore è la competenza, maggiore è l’accordo sull’esistenza e le cause antropiche del cambiamento climatico.

Un argomento di discussione tra gli esperti è stato il trattamento da applicare agli articoli scientifici che non dichiarano, apertamente, una posizione sul cambiamento climatico. Nello studio di Cook e colleghi del 2013 questi articoli comprendevano il 66,4% del database. Si deve considerare il fatto che uno stesso scienziato può aver pubblicato articoli in cui talvolta ha manifestato, attraverso qualche affermazione, la propria posizione e altri in cui non lo ha fatto. In altri casi la posizione può essere implicita. Questo non costituisce un’anomalia, lo si riscontra anche in altri settori della scienza. I sismologi e i vulcanologi non esplicitano in ogni loro studio cosa pensano della tettonica a placche, perché questa teoria è ormai da decenni un indiscusso pilastro della geologia. I biologi evoluzionisti non devono ribadire, ad ogni occasione, di essere convinti della correttezza della teoria dell’evoluzione e della selezione naturale, perché l’evoluzione è un caposaldo della biologia contemporanea («nulla in biologia ha senso, se non alla luce dell’evoluzione», affermava il genetista Theodosius Dobzhansky ).

Come abbiamo visto, la formazione di un consenso è un processo che lascia tracce nella letteratura scientifica. Da essa possiamo anche trarre indicazioni su quale sia stata l’evoluzione del dibattito su una questione. In un articolo intitolato La struttura temporale della formazione del consenso scientifico, i sociologi Uri Shwed e Peter Bearman si sono chiesti quali traiettorie assumano i dibattiti scientifici e quando una comunità scientifica raggiunge un accordo su un fatto. Quando e come diventiamo certi che il fumo è un fattore di rischio per lo sviluppo del cancro o che le attività umane stanno causando un riscaldamento globale? Per rispondere a queste domande, Schwed e Bearman non hanno svolto sondaggi tra gli scienziati, né hanno valutato il contenuto degli articoli scientifici, ma hanno studiato lo schema delle loro citazioni.

La base concettuale di partenza è l’immagine della scatola nera, elaborata dal sociologo della scienza Bruno Latour: quando un fatto scientifico si consolida i suoi elementi costitutivi interni vengono nascosti; quando un fatto è ancora in fase di costruzione i suoi elementi interni sono visibili. Come un computer che, una volta assemblato e funzionante, non deve più essere smontato (a meno di un malfunzionamento) e l’insieme dei suoi componenti interni rimane nascosto alla vista, così un’affermazione scientifica, come il fumo causa il cancro, si costruisce nel tempo all’interno di un network fatto di persone, di studi e anche di elementi esterni alla comunità scientifica (si pensi a tutto ciò che ruota attorno alle politiche sanitarie di prevenzione).

Se si analizza la rete di citazioni tra gli autori e gli articoli di una comunità scientifica, si riconosce una struttura che indica il grado di divisione all’interno della letteratura. Una comunità è una rete, un sottoinsieme di una popolazione più ampia, in cui i legami interni sono prevalenti rispetto ai legami con altri sottoinsiemi. «Possiamo osservare il black-boxing nelle reti di citazioni o, più precisamente, nelle rappresentazioni di articoli scientifici collegati da citazioni». Quando diverse fazioni dibattono su una questione scientifica, creano regioni distinte all’interno della rete. Gli elementi interni sono visibili, perché il fatto scientifico si sta costruendo.

Schwed e Bearman hanno applicato questa teoria non solo alla letteratura sul cambiamento climatico, ma anche a quella in altri campi, come il rapporto tra cancro e fumo, e a temi su cui non c’è stato alcun reale dibattito scientifico, come il link tra vaccini e autismo (un’ipotesi mai provata – frutto di una frode – che la comunità scientifica ha prontamente smentito). In quest’ultimo caso la discussione segue una traiettoria piatta: il tema non è mai diventato scientificamente controverso. Nel caso del rapporto tra fumo e cancro, il dibattito scientifico percorre, per buona parte del suo arco temporale, una traiettoria ciclica. Dopo che, in seguito alla pubblicazione di alcuni importanti studi e rapporti, un primo consenso sulla cancerogenicità del fumo si formò tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60, la questione è stata in seguito riaperta in termini diversi, come quando si è iniziato a discutere sulla possibilità di fabbricare sigarette più sicure e sul ruolo della nicotina. Questo, secondo Schwed e Bearman, si deve anche all’influenza che l’industria del tabacco è riuscita a esercitare sulla ricerca.

La formazione del consenso scientifico sul cambiamento climatico si sviluppa lungo un terzo tipo di traiettoria, detto “a spirale”: a un iniziale dibattito segue una rapida risoluzione della questione e una spirale di nuove domande verso le quali gli scienziati si orientano. L’esistenza del riscaldamento globale e le sue cause antropiche non sono più dibattute, ma a valle di questo consenso continua una discussione su altri aspetti della questione. Schwed e Bearman hanno preso in esame 9423 articoli scientifici sul clima pubblicati tra il 1975 e il 2008, trovando che all’inizio degli anni ’90 il consenso scientifico si era ormai consolidato.

Questo consenso può essere ribaltato? In linea di principio sì, se nuove e convincenti evidenze si fanno largo. Ma il livello di consenso ci dice anche qual è lo stato della discussione nella comunità scientifica. È una misura dell’eventuale dissenso al suo interno e quindi, indirettamente, della plausibilità di ipotesi alternative, messe alla prova dello scrutinio della comunità scientifica. Se il consenso sul cambiamento climatico antropico sfiora il 100%, ciò significa che tra gli scienziati più competenti non c’è alcun dibattito sulla sua realtà.

Naomi Oreskes afferma che «la maggior parte delle persone pensa che la scienza sia affidabile in virtù del suo metodo: il metodo scientifico». Ma non esiste un singolo metodo scientifico, ci sono molti metodi scientifici. Ciò che, in verità, rende affidabili le affermazioni scientifiche è, secondo Oreskes, «il processo mediante il quale vengono controllate. Le affermazioni scientifiche sono soggette a controlli e solo le affermazioni che li superano possiamo dire che costituiscano conoscenza scientifica».

Nel caso del cambiamento climatico questo processo di controllo scientifico è giunto da tempo al termine. La scienza oggi è certa che il riscaldamento globale è causato dalle emissioni prodotte dalle attività umane (in primo luogo, i combustibili fossili), tanto quanto è certa che il fumo è cancerogeno. Chiunque è libero di credere che gli “scettici” abbiano ragione e che la comunità scientifica abbia torto. Le opinioni personali sono libere. Quello che non si può fare è affermare che la comunità scientifica sia divisa o che gli scienziati non siano ancora sicuri delle cause del riscaldamento globale. Perché queste, come dimostrano gli studi, sono affermazioni false.

-

Eco – chi odia l’italia

l’Italia è odiata in tutto il mondo?

New York. Erano gli anni ottanta.

Umberto Eco salì su un taxi e l’autista notò che portava con sé dei giornali italiani e, quindi, gli chiese per averne certezza: <<Mi scusi, signore! Ma lei è italiano?>>.

Eco rispose: <<Si, lo sono!>>.

Mentre continuava a guidare il tassista gli disse: << Senta le volevo chiedere una cosa. A voi italiani, nel mondo, chi vi odia?>>.

Eco: <<Come, scusi?>>

Il tassista esclamò: <<Ma sì dai! Tutti i popoli vengono odiati da qualche altro popolo. A noi americani ci odiano tantissime persone come i russi o i palestinesi, e potrei stare qui ad elencarne altri per un quarto d’ora. Quindi, a voi italiani chi vi odia?>>.

Eco sorpreso per questa domanda si limitò a dire: <<Ma guardi, nessuno ci odia!>>.

Il tassista ci rimase quasi male di questa risposta e dopo un po’ gli chiese: << Scusi, ancora signore. Ma se a voi italiani non vi odia nessuno, invece, voi chi odiate? Perché tutti i popoli odiano un altro popolo. Gli americani odiano: i messicani, i cubani o i nativi, per esempio. E molti altri. Voi, invece, chi odiate?>>.

Eco ci pensò e disse: <<Nessuno! Non odiamo nessuno sul piano internazionale.>>

Il tassista ci rimase nuovamente male di questa risposta.

Umberto scese dall’auto e mentre camminava per le strade della città pensò che in realtà c’era una risposta ad entrambe le domande. Gli sarebbe piaciuto rincorrere quell’uomo, bussare nel finestrino, per dirgli: <<Mi scusi. Vorrei rettificare. Le ho detto che noi italiani non odiamo e non siamo odiati da nessuno, ma avrei dovuto aggiungere che per compensare siamo formidabili ad odiarci a vicenda. Internamente. Su questo non ci batte nessuno.>>.

Noi italiani odiamo tantissimo noi stessi. Il nostro stesso paese. Forse lo amiamo, da un canto, ma dall’altro lo odiamo più di qualunque altro.

-

Forse il tempo del sangue

Forse il tempo del sangue

Forse il tempo del sangue ritornerà.

Uomini ci sono che debbono essere uccisi.

Padri che debbono essere derisi.

Luoghi da profanare bestemmie da proferire

incendi da fissare delitti da benedire.

Ma più c’è da tornare ad un’altra pazienza

alla feroce scienza degli oggetti alla coerenza

nei dilemmi che abbiamo creduto oltrepassare.

Al partito che bisogna prendere e fare.

Cercare i nostri eguali osare riconoscerli

lasciare che ci giudichino guidarli essere guidati

con loro volere il bene fare con loro il male

e il bene la realtà servire negare mutare.Franco Fortini

-

NEGLI ANNI ’70 L’ESPERIMENTO “UNIVERSO 25” HA MOSTRATO CHE LA NOSTRA SOCIETÀ È DESTINATA AL COLLASSO

Dal Diciottesimo secolo l’uomo si chiede fino a quanto potremo crescere come numero di abitanti sulla Terra. Se nel Settecento gli esseri umani sul Pianeta erano 700 milioni, i progressi tecnologici e una migliore qualità della vita hanno sostenuto una crescita demografica esponenziale a partire dal secolo successivo, per poi arrivare all’esplosione nel Novecento e ai 7 miliardi e 900 milioni di abitanti attuali. Tra le principali teorie legate al tema della sovrappopolazione, sin dall’Ottocento hanno avuto risalto quelle malthusiane, coniate dall’economista e filosofo Robert Malthus, secondo cui avremmo rischiato l’estinzione per una carenza di risorse dovuta alla crescita esponenziale della popolazione.

Malthus ragionava per progressioni aritmetiche, con un approccio poi molto contestato. Ralph Waldo Emerson rispose alla sua teoria scrivendo che “Malthus, affermando che le bocche si moltiplicano geometricamente e il cibo solo aritmeticamente, dimenticò che la mente umana era anch’essa un fattore nell’economia politica”. Nel Novecento il dibattito si amplificò, e molti scienziati iniziarono a pensare che non era soltanto l’equilibrio matematico tra risorse e numero di abitanti il fattore determinante per un eventuale collasso della specie umana. Bisognava aggiungere altre componenti, e la principale tra queste era il comportamento dei singoli individui all’interno della società.

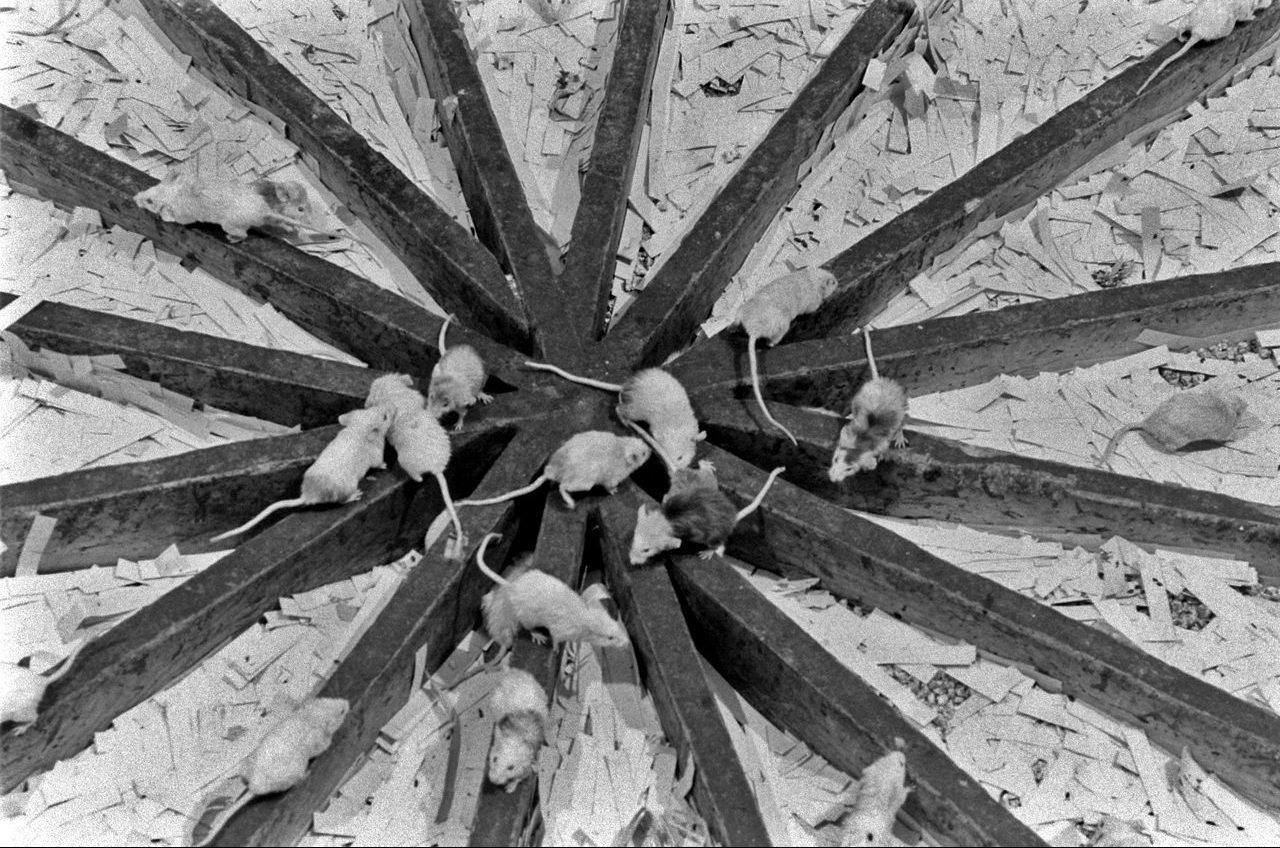

L’etologo John Calhoun, nella seconda metà del Novecento, mise in atto degli esperimenti per dimostrare come non fossero le risorse limitate il pericolo maggiore per una società, ma quelle dinamiche sociali che riunì sotto il termine fogna del comportamento. Arrivò a questa conclusione dopo decenni di esperimenti sui roditori. Nel 1947 iniziò uno studio su una colonia di topi norvegesi inseriti in un recinto, accorgendosi che la popolazione non raggiungeva il numero previsto. Incuriosito da questo freno demografico, passò gli anni successivi ad ampliare i suoi studi per capire i meccanismi del blocco delle nascite. Nel 1962 condusse un altro studio comportamentale, stavolta usando dei ratti grigi, e notò lo stesso fenomeno dell’esperimento del 1947. Capì che per arrivare a comprendere scientificamente ogni passaggio dello studio avrebbe dovuto ricreare una vera e propria società dei topi, l’utopia perfetta. Nacque così l’Universo 25.

John Calhoun, 1971 Nel 1968, nel Maryland, Calhoun costruì l’habitat ideale per quattro coppie di topi. Risorse illimitate per l’alimentazione, temperatura ideale intorno ai venti gradi, nessuna interazione con i pericoli esterni, pulizia frequente dell’ambiente, uno spazio sufficiente per ospitare fino a 3.800 topi. Vennero scelti inoltre gli esemplari più sani forniti dal National Institute of Mental Health, inseriti in un recinto con cunicoli, zone separate per nidificare e distributori d’acqua continuamente in azione. Come previsto, i topi iniziarono a riprodursi, con un raddoppio della popolazione ogni 55 giorni. Sembrava il loro Eden, arrivarono a 600 esemplari in meno di un anno e tutto continuò a filare liscio.

Il primo problema riguardò la creazione di ruoli sociali all’interno della colonia di roditori. Una volta raggiunto un ampio numero di esemplari, non avvenne un ricambio generazionale, ma si venne a creare a tutti gli effetti una struttura gerarchica dove ogni topo difendeva il suo status, a costo di attaccare i propri stessi figli. Le femmine furono costrette a rintanarsi nelle zone separate per proteggere la prole, ma questo non bastò di fronte all’aggressività dei “maschi alfa”. Si arrivò a episodi di cannibalismo, e la mortalità dei cuccioli raggiunse il 96%. L’esasperata interazione sociale portò alla violenza per mantenere un ruolo di rilievo. Le femmine si nascondevano nei giacigli più alti per non essere raggiunte dai maschi, frenando drasticamente la riproduzione. Si arrivò dunque al pansessualismo, oltre che a una battaglia quotidiana in cui la prevaricazione era l’elemento fondante per non essere emarginati dalla società. Chi lo faceva, isolandosi dal gruppo e rinunciando a combattere, rientrava tra gli esemplari che Calhoun rinominò “i belli”, poiché il loro pelo non era lacerato dai combattimenti e l’alienazione li aveva preservati dalle ferite. I “belli” erano però ai margini della società, passando le giornate esclusivamente a nutrirsi in solitudine.

Il numero massimo di esemplari non raggiunse i 3.800 ipotizzati da Calhoun, ma si fermò a 2.200. Intorno al seicentesimo giorno dall’inizio dell’esperimento il numero iniziò a calare drasticamente. Le gravidanze continuarono a ridursi di numero, con i piccoli che morivano alla nascita, e nonostante tutti i confort e le risorse illimitate a disposizione, la società dell’Universo 25 finì per collassare. Si arrivò all’estinzione per l’incapacità di mantenere un equilibrio sociale. Fu quella che Calhoun definì “la prima morte”, quella sociale, che precedeva la seconda, quella fisica. L’ultimo topo morì nel 1973, cinque anni dopo l’inizio dell’esperimento.

Nello stesso anno Calhoun scrisse le tesi del suo esperimento in una pubblicazione dal titolo Death squared: the explosive growth and demise of a mouse population. L’etologo parla dell’Universo 25, ma in realtà lancia un monito alla specie umana. In un passaggio scrive: “Non importa quanto sofisticato l’uomo creda di essere, una volta che il numero di individui in grado di ricoprire un ruolo sociale supera largamente il numero di ruoli disponibili, la conseguenza è la distruzione dell’organizzazione sociale”. Parla inoltre della fogna del comportamento spiegando come le risorse illimitate siano state in realtà un’aggravante per le lotte interne, potendosi concentrare soltanto sull’interazione e non sulla sopravvivenza. Negli anni successivi, gli studi di Calhoun sono stati ripresi non per spiegare il comportamento degli animali, ma per fare un parallelismo con la nostra società.

A mezzo secolo di distanza, l’Universo 25 richiama per certi aspetti il mondo in cui stiamo vivendo. La lotta per un posto nella società si è inasprita con la diminuzione dei ruoli da occupare, come dimostrano i tassi di disoccupazione giovanile in molti Paesi del mondo. Anche l’illusione delle risorse illimitate che per anni ha caratterizzato la filosofia delle nazioni industrializzate non garantisce nessun sollievo ai suoi abitanti, ma alimenta in molti l’istinto di prevaricazione sui propri simili. E, anche in questo caso, si arriva all’isolamento.

I “belli” di Calhoun che rinunciano alla società possono essere equiparati ai waldgänger del filosofo tedesco Ernst Jünger, che si ritirano nella foresta, o agli hikikomori. Si isolano, abbandonano le interazioni sociali per difesa e per necessità. E non sono spinti da angustie economiche o da carenze di risorse. Le teorie malthusiane stonano con alcuni dati dei giorni nostri. Le nazioni con più risorse e più avanzate tecnologicamente sono anche quelle con il più alto tasso di suicidi. Il continente con il Pil pro capite più basso, ovvero l’Africa, è quello con il tasso di suicidi più basso, mentre l’Europa è al primo posto, trainata dai quei Paesi scandinavi che invece nei World Happiness Report dell’Onu stazionano sempre nelle prime posizioni.

Midsommarfest, Svezia Oggi viviamo all’interno di un altro Universo 25, quello della pandemia. L’isolamento è forzato, ma ha messo in luce lo stesso istinto a ergersi al di sopra degli altri, con gli ultimi che combattono i penultimi aizzati da chi sta in cima alla gerarchia sociale. Da virus-contro-uomo si è passati a uomo-contro-uomo, e questo non è avvenuto nel momento massimo di difficoltà del primo lockdown, ma quando sono arrivati i vaccini, la letalità è calata con varianti meno aggressive e si è tornati quindi a una competizione sociale con tinte da guerra civile tra discriminazioni, vittimismo e prevaricazione. Per Calhoun abbiamo nel nostro Dna il gene della prima morte, quella sociale. Ne siamo attratti, la cerchiamo inconsciamente. Spesso la raggiungiamo, quasi sempre senza accorgercene.

-

I 4 valori più importanti da trasmettere ai vostri figli

È molto importante che i bambini imparino che non sono superiori a niente e a nessuno, che non va bene vantarsi di fronte agli altri di quello che si ha o di come si è.

Educare un figlio è uno dei compiti più importanti dell’essere umano. Se siete padri, madri, nonni o professori è fondamentale che vi chiediate quali valori insegnare ai più piccoli.

Nel nostro spazio vi suggeriamo di prendere in considerazione questi quattro valori.

1. L’empatia

Mettersi nei panni degli altri è fondamentale. Questo è il modo migliore perché possano acquisire una conoscenza di sé stessi e degli altri vivendo nel rispetto, con felicità e armonia. Imparare ciò che potrebbe fare del male agli altri o che cosa non bisogna fare per evitare di farne a chi li circonda è, senza dubbio, un valore eccezionale.

L’empatia permetterà ai bambini di avere veri amici, di rispettare i loro partner nel futuro e di essere felici con loro. Comprendere che gli altri provano paura, felicità, angoscia, timore o vergogna è un modo di migliorare la convivenza.

2. L’umiltà

È molto importante che i bambini imparino che non sono superiori a niente e a nessuno, che non va bene vantarsi di fronte agli altri di quello che si ha o di come si è.

L’umiltà aiuta ad essere più felici perché ci si abitua ad apprezzare le cose più semplici ed elementari, quelle che in fondo sono le più importanti nella vita.

Vivere con un atteggiamento umile permetterà ai vostri figli e figlie di avere una visione più reale delle cose e di chi li circonda.

Per questo evitate sempre di riempirli di regali, non soddisfate tutti i loro desideri, mostrate loro che nella vita tutto richiede uno sforzo e che le cose più piccole, che non hanno prezzo, sono le più importanti.

Essere umili è un valore indispensabile che non sempre viene trasmesso quando si educano i più piccoli. Perché non provarci?

3. L’impegno: uno dei valori più importanti

L’impegno è un valore che i bambini devono sviluppare con il tempo, ma che bisogna inculcare già da piccoli.

Con questo impareranno a essere sempre più maturi e responsabili. Impegnarsi nelle cose li aiuta a essere migliori man mano che crescono e che maturano.

Impegnarsi nello studio, in famiglia e con gli amici crea legami e possibilità. Insegnate loro che ci sono cose importanti per cui lottare e sforzarsi, per cui essere responsabili e migliorare. Ad esempio, bisogna far vedere ai figli che le parole hanno un valore e che l’impegno è fondamentale come l’entusiasmo.

4. Il valore dell’autostima

L’autostima è uno dei valori imprescindibili, che bisogna rafforzare nei bambini già dai primi anni. Appoggiateli, elogiateli, congratulatevi per quello che fanno bene e date loro consigli su come correggere ciò che sbagliano.

Infondete loro coraggio mostrando quanto sono bravi e quanto li amate, spronateli ad avere fiducia in sé stessi, comprendendo che sbagliare non è un male e che con sforzo possono ottenere qualsiasi cosa.

Una persona che gode di buona autostima è una persona forte, a cui nessuno può far del male, una persona che mantiene l’entusiasmo e che alimenta l’idea di essere felice giorno dopo giorno, perché se lo merita e perché glielo avete insegnato.

Ricordate che per far sì che questi valori vengano trasmessi dovete essere i primi a dare l’esempio. Siate coerenti, saldi e mantenete sempre l’entusiasmo e l’affetto verso di loro.

-

Eredità bolscevica, ecco perché non regge il paragone dello storico Luciano Canfora

Luciano Canfora mette talvolta le sue grandi qualità di storico antico al servizio di tesi anche polemicamente molto delineate, e di solito il terreno fertile ed estemporaneo su cui esercita la sua intelligenza è quello della politica. Avviene talvolta che da lui si apprenda, altre volte che stimoli lo spirito critico, sempre buono, dunque, l’effetto. Mi è capitato di leggere un suo articolo sul Corriere della sera, sintesi della Prefazione che ha scritto per un volume di Sergio Romano, un articolo intitolato così: “L’Urss è morta e vive ancora. Nella Russia di oggi rimane incancellabile il marchio della rivoluzione bolscevica”.

A prima vista questa idea registra una cosa ovvia, essendo evidente che una vicenda lunga e complessa come quella di cui si parla abbia lasciato tracce nelle società e tra i popoli fra i quali è avvenuta, e nella stessa storia del mondo. Ma non coincidendo affatto il testo di Canfora con la filiera dell’ovvio, esso racconta una tesi ben più articolata, ma assai discutibile. E proprio perché sostenuta da un autorevole storico, val la pena parlarne. Marchio incancellabile della Rivoluzione nella Russia di oggi? Vediamo. L’Urss è morta quando la Rivoluzione del 1917 è finita nel nulla, come Rivoluzione che aveva promesso e profetizzato la redenzione dell’umanità -espressione che si trova nelle “Tesi sulla storia” di Walter Benjamin– o, a essere meno ambiziosi, a promuovere il superamento del 1789: questa, Rivoluzione borghese, l’altra Rivoluzione proletaria, dei vinti che non avevano che da liberarsi delle loro catene, una storia che avrebbe visto i vinti della storia vincere sui vincitori di sempre. Oggi la Russia è una democrazia di massa illiberale e dispotica, gli oppositori in carcere, chiusa nei suoi confini culturali e politici. Il “marchio incancellabile” del dispotismo, proprio della rivoluzione bolscevica, resta, certo in tono minore, ma deprivato di ogni aspettativa più o meno salvifica. La Russia non è più quella dello zar, per cui ha ragione Canfora quando afferma che è sbagliato parlare dello “zar Putin”, ma questo fa ancora parte di quella filiera dell’ovvio di cui si è detto.

Il fatto è che le ambizioni dell’autore sono ben altre. E si rivelano per intero con il paragone -il cuore dell’articolo- tra gli esiti della Rivoluzione francese, 1789, e gli esiti del 1917, e qui, per davvero, i conti non tornano, nel confronto “neutrale” del testo. È vero, e peraltro ben noto, che le vicende successive al 1789 furono talmente diverse tra loro, dall’impresa napoleonica al ritorno del sovrano, fratello di quello decapitato, all’esperienza di varie forme di Stato, da escludere osmosi dirette e coerenti con le idee della Rivoluzione. Ma quella data, nei principii che affermò, innestandoli nella storia concreta, tra molte e contrastate vicende, ha contribuito a produrre la costituzionalizzazione dell’Europa, ha portato il “marchio incancellabile” dei suoi principii in una idea di libertà politica e di tolleranza, preparata dal pensiero dell’Illuminismo. Un’idea che sta tra noi, nel nostro pur contraddittorio e certe volte tragico presente, sta dentro le nostre costituzioni, è la vicenda che segna un progresso politico incancellabile della storia umana.LEGGI ANCHE

- Tra i fondatori del Partito Comunista Italiano non dimentichiamoci Stalin

- Intervista a Marcello Flores: “Il PCI sodialdemocratico? No, bolscevico fino alla fine”

- “Nel Paese di Gramsci non c’è più la sinistra, che tragedia”, intervista a Luciano Canfora

Il paragone con il 1917 non regge. Dove questa data è diventata Rivoluzione, in Russia, ha dominato ininterrottamente, fino al 1989, per un tempo lungo e omogeneo, prima il terrore politico, poi l’oppressione di popoli confinanti e dello stesso popolo russo. Il “marchio incancellabile della rivoluzione bolscevica” resta, dunque, all’interno di quella società, a testimoniare un fallimento, l’esito povero, chiuso, rovesciato, dell’ultima filosofia della storia che voleva decidere del destino dell’umanità e finì nel terrore staliniano, ma val la pena di ricordare che quella del 1917 fu una “Rivoluzione contro il Capitale”, contro l’opera di Marx, come scrisse Antonio Gramsci. Poco a che vedere, nell’articolazione della sua storia, con la filosofia di Karl Marx. Essa non fu preparata da una filosofia, fu un colpo di Stato ben riuscito. Il terrore incominciò con Lenin, non con Stalin, un marchio incancellabile resta, in forma certo minore, ed è il dispotismo.

-

Siamo esseri umani, tutto il resto è secondario.

Michele Serra, nell’Amaca di stamattina, inquadra con rara precisione non tanto uno dei guasti del ddl Zan, ma uno dei guasti provocati della sensibilità contemporanea in fatto di diritti. Serra riparte dagli interventi in cui Gianni Cuperlo e Luigi Manconi parlano dell’eccesso definitorio della legge respinta al Senato, e Serra commenta l’eccesso definitorio proponendo una definizione sintetica con cui si può essere in disaccordo soltanto se si è alle prese con seri problemi di convivenza civile: “Nessun essere umano deve essere offeso o discriminato a causa delle proprie scelte sessuali”. Serra corre un serio pericolo a ridurre la questione alle scelte sessuali, ed è un rischio che vorrei correre con lui, perché poi c’è l’aspetto del genere, e si potrebbe aggiungere “e di genere”, ma preferisco correre questo pericolo piuttosto di correre quello di deviare la sua mira da cecchino.

Qualche giorno fa un amico mi ha scritto una lunga mail per chiedermi conto, lui favorevole, delle mie perplessità sul ddl Zan (l’occasione mi sembra troppo ghiotta e non me la lascio scappare: siccome mi si rimprovera di riempirmi tanto la bocca con la filastrocca dei diritti, ma di non spendere una sillaba per il diritto degli omosessuali all’adozione e a un matrimonio pienamente parificato, ecco, l’ho scritto su Huffpost, sulla Stampa, l’ho detto in almeno uno dei miei interventi settimanali a Radio Capital, l’ho detto in piazza a Bologna a Repubblica delle Idee e lo ripeto volentieri, ditemi dove si deve firmare per il diritto degli omosessuali all’adozione e a un matrimonio pienamente parificato, e io firmo ratto come la folgore). Torno al mio amico. Siccome gli avevo risposto, fra l’altro, che quando la legge penale e più vastamente i codici non parlano di esseri umani ma di ebrei, gay, transessuali, donne e così via, si stabilisce una gerarchia di valori che frantuma il concetto di essere umano (ecco perché sono così felice che Serra abbia recuperato l’espressione, essere umano). Il mio amico ha ulteriormente obiettato che quando sente parlare di esseri umani si allarma più di un po’ perché Adolf Hitler progettò la Shoah rifiutando agli ebrei l’appartenenza al genere umano e sterminandoli proprio per la loro particolare qualifica di ebrei. Ecco, anche il mio amico aveva centrato il punto ma, secondo me, aveva commesso l’errore di ribaltarlo.

Alla fine della Seconda guerra mondiale, l’Organizzazione delle nazioni unite, davanti al disastro di due guerre mondiali, di due bombe atomiche, della sistematica violazione della Convenzione di Ginevra, soprattutto davanti all’orrido mattatoio della Shoah, promosse la riscrittura della Dichiarazione universale dei diritti umani, da cui i Paesi aderenti avrebbero fatto discendere le loro legislazioni. Dico riscrittura perché si partì dal Bill of Rights inglese (1689), dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti (1776) e dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) redatta in Francia all’alba della Rivoluzione. Il testo dell’Onu (1948) si riprometteva di precisare, di sottolineare, di meglio dettagliare i diritti umani rasi al suolo nel precedente trentennio, una sciagura di cui Auschwitz era la cattedrale. Andate a prendervi quel testo: la parola “ebrei” non c’è. L’articolo uno dice che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”; l’articolo due aggiunge che “a ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”.

Perché, tre anni dopo la Shoah, non c’è un passaggio sugli ebrei? Mi pare evidente, per il totale rifiuto del modo di ragionare di Hitler: mettere un accento sugli ebrei avrebbe significato sottrarli di nuovo alla loro umanità per racchiuderli dentro una qualifica, o dentro un ghetto: ebrei. Quei due articoli sono di una perfezione inemendabile: se faccio del male a un essere umano commetto un crimine, se faccio del male a un essere umano perché è di un altro colore, di un’altra religione, di altra condizione, di altro sesso, commetto un crimine più grave e come tale sarà trattato. Essere umano: soltanto questo è il grande insieme, il resto è riduzione della nostra umanità a qualcosa di secondario.