Nel prossimo futuro la politica fiscale sarà chiamata a svolgere un ruolo più significativo

di Mario Draghi

15 febbraio 2024

Vi proponiamo il discorso integrale che Mario Draghi ha tenuto al Nabe, Economic Policy Conference di Washington, durante il conferimento del premio Paul A. Volcker Lifetime Achievement Award

Tutti i governi, fino a non molto tempo fa, nutrivano grandi aspettative sulla globalizzazione, intesa come integrazione dinamica dell’economia mondiale.

Si pensava che la globalizzazione avrebbe aumentato la crescita e il benessere a livello mondiale, grazie a un’organizzazione più efficiente delle risorse mondiali. Man mano che i Paesi sarebbero diventati più ricchi, più aperti e più orientati al mercato, si sarebbero diffusi i valori democratici insieme allo Stato di diritto. E tutto ciò avrebbe reso le economie emergenti più produttive nelle istituzioni multilaterali, legittimando ulteriormente l’ordine globale.

Lo stato d’animo prevalente è stato ben colto da George H.W. Bush nel 1991, quando ha affermato che “nessuna nazione sulla Terra ha scoperto un modo per importare i beni e i servizi del mondo fermando le idee alla frontiera”.

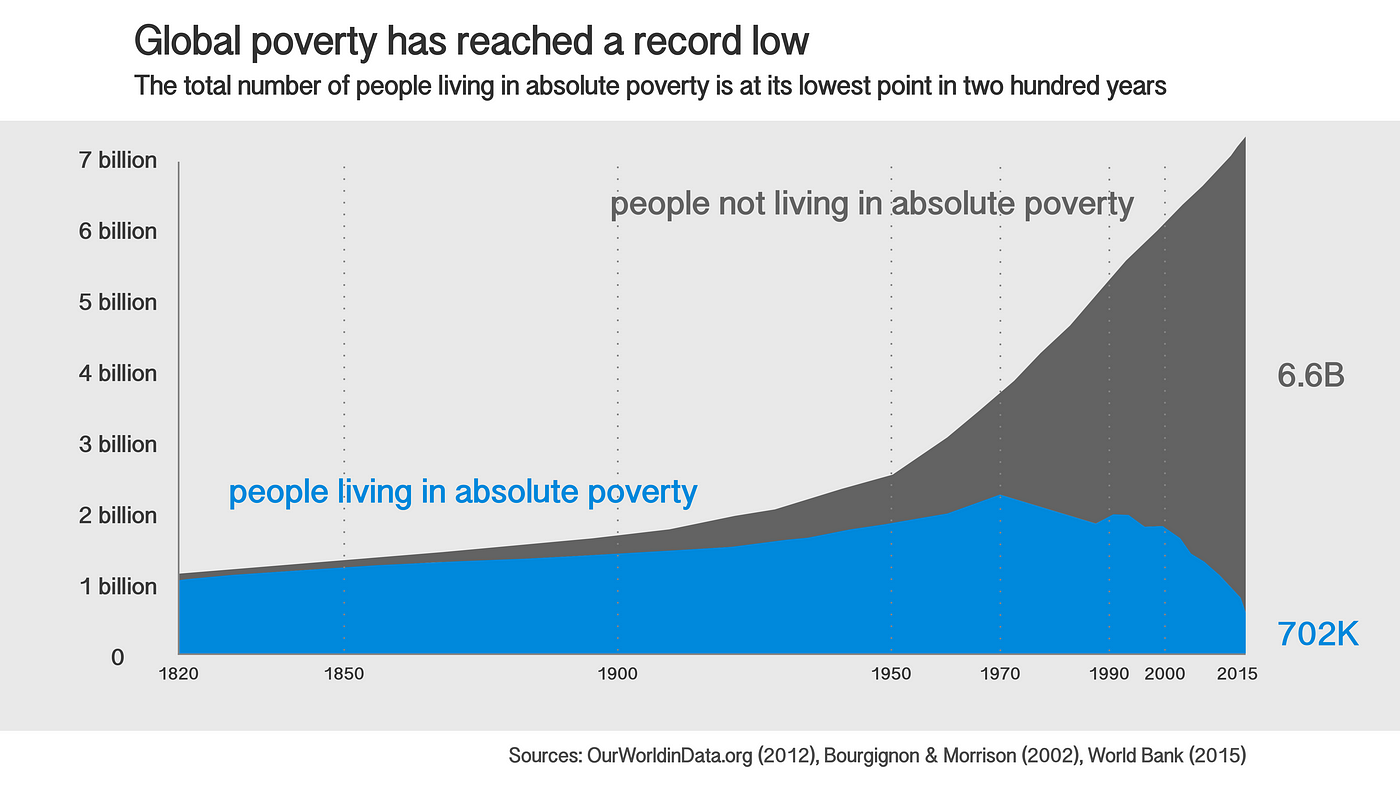

Questo circolo virtuoso porterebbe anche a una “uguaglianza per difetto”, nel senso che non sarebbe necessaria alcuna politica governativa specifica per raggiungerla. Piuttosto, avremmo una convergenza armoniosa verso standard di vita più elevati, valori universali e stato di diritto internazionale. Non c’è dubbio che alcune di queste aspettative si siano realizzate. L’apertura dei mercati globali ha portato decine di Paesi nell’economia mondiale e ha fatto uscire dalla povertà milioni di persone – 800 milioni solo in Cina negli ultimi 40 anni. Ha generato il più ampio e rapido miglioramento della qualità della vita mai visto nella storia.

Ma il nostro modello di globalizzazione conteneva anche una debolezza fondamentale. La persistenza del libero scambio fra Paesi necessita che vi siano regole internazionali e regolamenti delle controversie recepite da tutti i Paesi partecipanti. Ma in questo nuovo mondo globalizzato, l’impegno di alcuni dei maggiori partner commerciali a rispettare le regole è stato ambiguo fin dall’inizio. A differenza del mercato unico dell’UE, dove il rispetto delle regole è intrinseco e avviene attraverso la Corte di giustizia europea, le organizzazioni internazionali create per supervisionare l’equità del commercio globale non sono mai state dotate di indipendenza e poteri equivalenti.

Pertanto, l’ordine commerciale mondiale globalizzato è sempre stato vulnerabile a una situazione in cui qualsiasi paese o gruppo di paesi poteva decidere che il rispetto delle regole non sarebbe servito ai propri interessi a breve termine.

Per fare solo un esempio, nei primi 15 anni di adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), la Cina non ha notificato all’OMC alcun sussidio del governo sub-centrale, nonostante la maggior parte dei sussidi sia erogata dai governi provinciali e locali. Questa inadempienza era nota da anni: già nel 2003 si era notato che gli sforzi della Cina per l’attuazione dell’OMC avevano “perso un notevole slancio”, ma l’indifferenza ha prevalso e non è stato fatto nulla di concreto per affrontarla.

Le conseguenze di questa scarsa conformità a regole condivise sono state economiche, sociali e politiche.

La globalizzazione ha portato a grandi squilibri commerciali, ed i responsabili politici hanno tardato a riconoscerne le conseguenze. Questi squilibri sono sorti in parte perché l’apertura del commercio avveniva tra Paesi con livelli di sviluppo molto diversi, il che ha limitato la capacità dei Paesi più poveri di assorbire le importazioni da quelli più ricchi e ha dato loro la giustificazione per proteggere le industrie domestiche nascenti dalla concorrenza estera.

Ma riflettono anche scelte politiche deliberate in ampie parti del mondo per accumulare avanzi commerciali e limitare l’aggiustamento del mercato. Dopo la crisi del 1997, le economie dell’Asia orientale hanno utilizzato le eccedenze commerciali per accumulare grandi riserve valutarie e autoassicurarsi contro gli shock della bilancia dei pagamenti, soprattutto impedendo l’apprezzamento dei tassi di cambio, mentre la Cina ha perseguito una strategia deliberata a lungo termine per liberarsi dalla dipendenza dall’Occidente per i beni capitali e la tecnologia.

Dopo la crisi dell’eurozona del 2011, anche l’Europa ha perseguito una politica di accumulo deliberato di avanzi delle partite correnti, anche se in questo caso attraverso le errate politiche fiscali procicliche sancite dalle nostre regole che hanno depresso la domanda interna e il costo del lavoro. In una situazione in cui i meccanismi di solidarietà dell’UE erano limitati, questa posizione poteva persino essere comprensibile per i paesi che dipendevano dai finanziamenti esterni. Ma anche quelli con posizioni esterne forti, come la Germania, hanno seguito questa tendenza. Queste politiche hanno fatto sì che le partite correnti dell’area dell’euro siano passate da un sostanziale equilibrio prima della crisi a un massimo di oltre il 3% del PIL nel 2017. A questo picco, si trattava in termini assoluti del più grande avanzo delle partite correnti al mondo. In percentuale del PIL mondiale, solo la Cina nel 2007-08 e il Giappone nel 1986 hanno registrato un avanzo più elevato.

L’accumulo di eccedenze ha portato a un aumento del risparmio globale in eccesso e a un calo dei tassi reali globali, un fenomeno rilevato da Ben Bernanke già nel 2005. A questo non è corrisposto un aumento della domanda di investimenti. Gli investimenti pubblici sono diminuiti di quasi due punti percentuali nei Paesi del G7 dagli anni ’90 al 2010, mentre gli investimenti del settore privato si sono bloccati una volta che le imprese hanno ridotto la leva finanziaria dopo la grande crisi finanziaria.

Questo calo dei tassi reali ha contribuito in modo sostanziale alle sfide incontrate dalla politica monetaria negli anni 2010, quando i tassi di interesse nominali sono stati schiacciati sul limite inferiore. La politica monetaria è stata ancora in grado di generare occupazione attraverso misure non convenzionali e ha prodotto risultati migliori di quanto molti si aspettassero. Ma queste misure non sono state sufficienti per eliminare completamente il rallentamento del mercato del lavoro. Le conseguenze sociali si sono manifestate in una perdita secolare di potere contrattuale nelle economie avanzate, poiché i posti di lavoro sono stati spostati dalla delocalizzazione o le richieste salariali sono state contenute dalla minaccia della delocalizzazione. Nelle economie del G7, le esportazioni e le importazioni totali di beni sono aumentate di circa 9 punti percentuali dall’inizio degli anni ’80 alla grande crisi finanziaria, mentre la quota di reddito del lavoro è scesa di circa 6 punti percentuali in quel periodo. Si è trattato del calo più marcato da quando i dati relativi a queste economie sono iniziati nel 1950.

Ne sono seguite le conseguenze politiche. Di fronte a mercati del lavoro fiacchi, investimenti pubblici in calo, diminuzione della quota di manodopera e delocalizzazione dei posti di lavoro, ampi segmenti dell’opinione pubblica dei Paesi occidentali si sono giustamente sentiti “lasciati indietro” dalla globalizzazione.

Di conseguenza, contrariamente alle aspettative iniziali, la globalizzazione non solo non ha diffuso i valori liberali, perché la democrazia e la libertà non viaggiano necessariamente con i beni e i servizi, ma li ha anche indeboliti nei Paesi che ne erano i più forti sostenitori, alimentando invece l’ascesa di forze orientate verso l’interno. La percezione dell’opinione pubblica occidentale è diventata quella che i cittadini comuni stessero giocando in un gioco imperfetto, che aveva causato la perdita di milioni di posti di lavoro, mentre i governi e le imprese rimanevano indifferenti.

Al posto dei canoni tradizionali di efficienza e ottimizzazione dei costi, i cittadini volevano una distribuzione più equa dei benefici della globalizzazione e una maggiore attenzione alla sicurezza economica. Per ottenere questi risultati, ci si aspettava un uso più attivo dello “statecraft” (l’arte di governare), che si trattasse di politiche commerciali assertive, protezionismo o redistribuzione.

Una serie di eventi ha poi rafforzato questa tendenza. In primo luogo, la pandemia ha sottolineato i rischi di catene di approvvigionamento globali estese per beni essenziali come farmaci e semiconduttori. Questa consapevolezza ha portato al cambiamento di molte economie occidentali verso il re-shoring delle industrie strategiche e l’avvicinamento delle catene di fornitura critiche.La guerra di aggressione in Ucraina ci ha poi indotto a riesaminare non solo dove acquistiamo i beni, ma anche da chi. Ha messo in luce i pericoli di un’eccessiva dipendenza da partner commerciali grandi e inaffidabili che minacciano i nostri valori. Ora, ovunque vediamo che la sicurezza degli approvvigionamenti – di energia, terre rare e metalli – sta salendo nell’agenda politica. Questo cambiamento si riflette nell’emergere di blocchi di nazioni che sono in gran parte definiti dai loro valori comuni e sta già portando a cambiamenti significativi nei modelli di commercio e investimento globali. Dall’invasione dell’Ucraina, ad esempio, il commercio tra alleati geopolitici è cresciuto del 4-6% in più rispetto a quello con gli avversari geopolitici. Anche la quota di IDE che si svolge tra Paesi geopoliticamente allineati è in aumento.

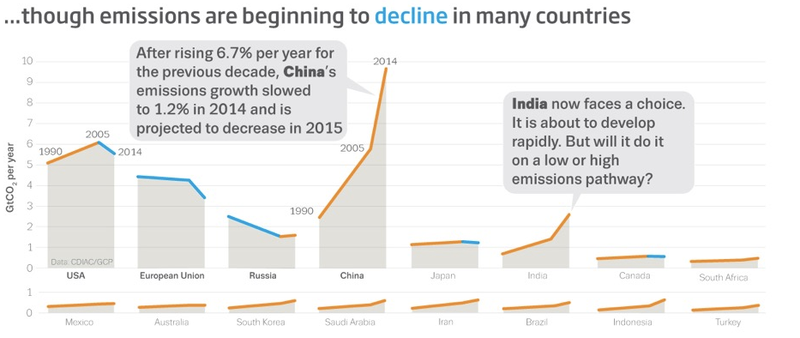

E, nel frattempo, è aumentata l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico. Raggiungere lo zero netto in tempi sempre più brevi richiede approcci politici radicali in cui il significato di commercio sostenibile viene ridefinito. L’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti e, in prospettiva, il Carbon Border Adjustment Mechanism dell’UE danno entrambi la priorità agli obiettivi di sicurezza climatica rispetto a quelli che in precedenza erano considerati effetti distorsivi sul commercio.

Questo periodo di profondi cambiamenti nell’ordine economico globale comporta sfide altrettanto profonde per la politica economica. In primo luogo, cambierà la natura degli shock a cui sono esposte le nostre economie. Negli ultimi trent’anni, le principali fonti di disturbo della crescita sono state gli shock della domanda, spesso sotto forma di cicli del credito. La globalizzazione ha causato un flusso continuo di shock positivi dell’offerta, in particolare aggiungendo ogni anno decine di milioni di lavoratori al settore commerciale delle economie emergenti. Ma questi cambiamenti sono stati per lo più fluidi e continui.

Ora, con l’avanzamento della Cina nella catena del valore, non sarà sostituita da un altro esportatore di rallentamento del mercato del lavoro globale. Al contrario, è probabile che si verifichino shock negativi dell’offerta più frequenti, più gravi e anche più consistenti, mentre le nostre economie si adattano a questo nuovo contesto.

È probabile che questi shock dell’offerta derivino non solo da nuovi attriti nell’economia globale, come conflitti geopolitici o disastri naturali, ma ancor più dalla nostra risposta politica per mitigare tali attriti. Per ristrutturare le catene di approvvigionamento e decarbonizzare le nostre economie, dobbiamo investire un’enorme quantità di denaro in un orizzonte temporale relativamente breve, con il rischio che il capitale venga distrutto più velocemente di quanto possa essere sostituito.

In molti casi, stiamo investendo non tanto per aumentare lo stock di capitale, quanto per sostituire il capitale che viene reso obsoleto da un mondo in continua evoluzione. Per illustrare questo punto, si pensi ai terminali di GNL costruiti in Europa negli ultimi due anni per alleviare l’eccessiva dipendenza dal gas russo. Non si tratta di investimenti destinati ad aumentare il flusso di energia nell’economia, ma piuttosto a mantenerlo.

Gli investimenti nella decarbonizzazione e nelle catene di approvvigionamento dovrebbero aumentare la produttività nel lungo periodo, soprattutto se comportano una maggiore adozione della tecnologia. Tuttavia, ciò implica una temporanea riduzione dell’offerta aggregata mentre le risorse vengono rimescolate all’interno dell’economia.Il secondo cambiamento chiave nel panorama macroeconomico è che la politica fiscale sarà chiamata a svolgere un ruolo maggiore, il che significa – mi aspetto – deficit pubblici persistentemente più elevati. Il ruolo della politica fiscale è classicamente suddiviso in allocazione, distribuzione e stabilizzazione, e su tutti e tre i fronti è probabile che le richieste di spesa pubblica aumentino.

La politica fiscale sarà chiamata a incrementare gli investimenti pubblici per soddisfare le nuove esigenze di investimento. I governi dovranno affrontare le disuguaglianze di ricchezza e di reddito. Inoltre, in un mondo di shock dell’offerta, la politica fiscale dovrà probabilmente svolgere anche un ruolo di stabilizzazione maggiore, un ruolo che in precedenza avevamo assegnato principalmente alla politica monetaria.

Abbiamo assegnato questo ruolo alla politica monetaria proprio perché ci trovavamo di fronte a shock della domanda che le banche centrali sono in grado di gestire. Ma un mondo di shock dell’offerta rende più difficile la stabilizzazione monetaria. I ritardi della politica monetaria sono in genere troppo lunghi per frenare l’inflazione indotta dall’offerta o per compensare la contrazione economica che ne deriva, il che significa che la politica monetaria può al massimo concentrarsi sulla limitazione degli effetti di secondo impatto.

Pertanto, la politica fiscale sarà naturalmente chiamata a svolgere un ruolo maggiore nella stabilizzazione dell’economia, in quanto le politiche fiscali possono attenuare gli effetti degli shock dell’offerta sul PIL con un ritardo di trasmissione più breve. Lo abbiamo già visto durante lo shock energetico in Europa, dove i sussidi hanno compensato le famiglie per circa un terzo della loro perdita di benessere – e in alcuni Paesi dell’UE, come l’Italia, hanno compensato fino al 90% della perdita di potere d’acquisto per le famiglie più povere.

Nel complesso, questi cambiamenti indicano una crescita potenziale più bassa man mano che si svolgono i processi di aggiustamento e una prospettiva di inflazione più volatile, con nuove pressioni al rialzo derivanti dalle transizioni economiche e dai persistenti deficit fiscali. Inoltre, abbiamo un terzo cambiamento: se stiamo entrando in un’epoca di maggiore rivalità geopolitica e di relazioni economiche internazionali più transazionali, i modelli di business basati su ampi avanzi commerciali potrebbero non essere più politicamente sostenibili. I Paesi che vogliono continuare a esportare beni potrebbero dover essere più disposti a importare altri beni o servizi per guadagnarsi questo diritto, pena l’aumento delle misure di ritorsione.

Questo cambiamento nelle relazioni internazionali inciderà sull’offerta globale di risparmio, che dovrà essere riallocato verso gli investimenti interni o ridotto da un calo del PIL. In entrambi gli scenari, la pressione al ribasso sui tassi reali globali che ha caratterizzato gran parte dell’era della globalizzazione dovrebbe invertirsi.

Questi cambiamenti comportano conseguenze ancora molto incerte per le nostre economie. Un’area di probabile cambiamento sarà la nostra architettura di politica macroeconomica.

Per stabilizzare il potenziale di crescita e ridurre la volatilità dell’inflazione, avremo bisogno di un cambiamento nella strategia politica generale, che si concentri sia sul completamento delle transizioni in corso dal lato dell’offerta, sia sullo stimolo alla crescita della produttività, dove l’adozione estesa dell’IA (intelligenza artificiale) potrebbe essere d’aiuto.

Ma per fare tutto questo in fretta sarà necessario un mix di politiche appropriato: un costo del capitale sufficientemente basso per stimolare la spesa per gli investimenti, una regolamentazione finanziaria che sostenga la riallocazione del capitale e l’innovazione, e una politica della concorrenza che faciliti gli aiuti di Stato quando sono giustificati.

Una delle implicazioni di questa strategia è che la politica fiscale diventerà probabilmente più interconnessa alla politica monetaria. A breve termine, se la politica fiscale avrà uno spazio sufficiente per raggiungere i suoi vari obiettivi dipenderà dalle funzioni di reazione delle banche centrali. In prospettiva, se la crescita potenziale rimarrà bassa e il debito pubblico ai massimi storici, la dinamica del debito sarà meccanicamente influenzata dal livello più elevato dei tassi reali.

Ciò significa che probabilmente aumenterà la richiesta di coordinamento delle politiche economiche, cosa non implicita nell’attuale architettura di politica macroeconomica. In effetti, questa architettura ha volutamente assegnato diverse importanti funzioni politiche ad agenzie indipendenti, che operano a distanza dai governi, in modo da essere isolate dalle pressioni politiche – e questo ha senza dubbio contribuito alla stabilità macroeconomica a lungo termine. Tuttavia, è importante ricordare che indipendenza non significa necessariamente separazione e che le diverse autorità possono unire le forze per aumentare lo spazio politico senza compromettere i propri mandati. Lo abbiamo visto durante la pandemia, quando le autorità monetarie, fiscali e di vigilanza bancaria hanno unito le forze per limitare i danni economici dei blocchi e prevenire un crollo deflazionistico. Questo mix di politiche ha permesso a entrambe le autorità di raggiungere i propri obiettivi in modo più efficace.

Allo stesso modo, nelle condizioni attuali una strategia politica coerente dovrebbe avere almeno due elementi.

In primo luogo, deve esserci un percorso fiscale chiaro e credibile che si concentri sugli investimenti e che, nel nostro caso, preservi i valori sociali europei. Ciò darebbe maggiore fiducia alle banche centrali che la spesa pubblica corrente, aumentando la capacità di offerta, porterà a una minore inflazione domani.

In Europa, dove le politiche fiscali sono decentralizzate, possiamo anche fare un passo avanti finanziando più investimenti collettivamente a livello dell’Unione. L’emissione di debito comune per finanziare gli investimenti amplierebbe lo spazio fiscale collettivo a nostra disposizione, alleggerendo alcune pressioni sui bilanci nazionali. Allo stesso tempo, dato che la spesa dell’UE è più programmatica – spesso si estende su un orizzonte di più anni – la realizzazione di investimenti a questo livello garantirebbe un impegno più forte affinché la politica fiscale sia in ultima analisi non inflazionistica, cosa che le banche centrali potrebbero riflettere nelle loro prospettive di inflazione a medio termine.In secondo luogo, se le autorità fiscali dovessero definire percorsi di bilancio credibili in questo modo, le banche centrali dovrebbero assicurarsi che l’obiettivo principale delle loro decisioni siano le aspettative di inflazione. Nei prossimi anni la politica monetaria si troverà ad affrontare un contesto difficile, in cui dovrà più che mai distinguere tra inflazione temporanea e permanente, tra spinte alla crescita salariale e spirali che si autoavverano, e tra le conseguenze inflazionistiche di una spesa pubblica buona o cattiva.

In questo contesto, una misurazione accurata e un’attenzione meticolosa alle aspettative di inflazione sono il modo migliore per garantire che le banche centrali possano contribuire a una strategia politica globale senza compromettere la stabilità dei prezzi o la propria indipendenza. Questo obiettivo permette di distinguere con precisione gli shock temporanei al rialzo dei prezzi, come gli spostamenti dei prezzi relativi tra settori o l’aumento dei prezzi delle materie prime legato a maggiori investimenti, dai rischi di inflazione persistente. Abbiamo bisogno di spazio politico per investire nelle transizioni e aumentare la crescita della produttività. Le politiche economiche devono essere coerenti con una strategia e un insieme di obiettivi comuni. Ma trovare la strada per questo allineamento politico non sarà facile. Le transizioni che le nostre società stanno intraprendendo, siano esse dettate dalla nostra scelta di proteggere il clima o dalle minacce di autocrati nostalgici, o dalla nostra indifferenza alle conseguenze sociali della globalizzazione, sono profonde. E le differenze tra i possibili risultati non sono mai state così marcate.

Ma i cittadini conoscono bene il valore della nostra democrazia e ciò che ci ha dato negli ultimi ottant’anni. Vogliono preservarla. Vogliono essere inclusi e valorizzati al suo interno. Spetta ai leader e ai politici ascoltare, capire e agire insieme per progettare il nostro futuro comune.