Sovente viene evocata a sproposito la nozione di dittatura: dittatura sanitaria, dittatura di Bruxelles…

La dittatura evocata esprime il timore pallido – non la convinzione granitica – che il potere politico si concentri in un solo organo o in una sola persona.

Al timore agito enfaticamente e demagogicamente su ogni genere di media si accompagna tutto un lamento inscenato e insensato sul bisogno di politica e sui guasti dell’antipolitica. La politica viene richiesta a gran voce come nobile rimedio per ogni situazione mentre è essa, la politica, la causa di tanti problemi. Il motivo è semplice: la politica è organicamente incapace di far fronte alle questioni preminenti della contemporaneità i quali necessitano di uno sguardo largo e cooperativo, pianetico, non dello sguardo miope e proprietario tipico della politica. [1]

La politica non è una leva di progresso, ma solo una componente macchinale e consunta dell’organizzazione sociale.

La nozione di dittatura poco serve a visualizzare l’immagine dei poteri politici presenti, non solo in Europa.

Più utile potrebbe risultare la nozione di dettatura.

Per quanto abbiano delle affinità linguistiche e musicali, la dettatura è ben diversa dalla dittatura ma non è di minore importanza.

Differentemente dalla dittatura, la dettatura indica una situazione nella quale le decisioni da prendere sono storicamente segnate. La dettatura è indifferente agli organi o alle persone, si enuncia con le cose in divenire, con le cose da realizzare indipendentemente dalle persone che la interpretano.

La dittatura nasce da uno stato incerto e dalla speranza che la forza ( di una persona o di un partito) sia in grado di risolvere i problemi.

La dettatura nasce invece dallo stato di certezza e dalla sicurezza che la strada intrapresa sia in grado, se non proprio di risolvere i problemi, di affrontarli al meglio secondo i canoni costituiti.

La dittatura concentra il potere e lo personalizza.

La dettatura al contrario rende possibile la massima diffusione del potere e ne istituzionalizza la parte macchinica, politica.

La dittatura annulla la democrazia distruggendo tutti i suoi riti.

La dettatura è una più alta forma di democrazia perché mantiene intatti i suoi riti e rende possibile il massimo potere diffuso del demos sottraendogli ed evitandogli la responsabilità e la noia della decisione della macchina politica.

La dittatura arriva dove la democrazia perisce.

La dettatura dove la democrazia mantiene i suoi riti anestetizzandone gli spasmi.

La dettatura non si fonda sul primato degli uomini, ma su quello delle cose.

La dettatura è amnio e alveo entro cui si decidono e si producono le cose quando il cammino è ben segnato.

La dettatura non è un limite della macchina politica o il canto del cigno della democrazia, ne è invece il rituale compimento.

L’indifferenza alla politica sotto il regime della dettatura non marca la generale insensibilità, anzi può avvenire in presenza di una sensibilità sociale diffusa capace di esprimersi in tutti gli altri campi della vita vivente.

Nell’epoca della dettatura, la politica si muove entro binari definiti. Finché questi binari assicurano l’esercizio del potere diffuso, il potere rituale del popolo – i rappresentanti, le elezioni, le istituzioni – è salvo.

La dettatura è dunque la forma che il potere politico assume quando la direzione è certa. In Italia e in Europa, in questo momento, l’orizzonte è chiaro.

Ciò che occorre fare, ciò che si può fare, è già interiorizzato dalla macchina istituzionale che è avviata nella sua direzione.

L’Italia è sotto dettatura. Comunque vadano le cose, per chiunque si voglia votare, il regime della dettatura comporta che le cose proseguano il loro corso nell’alveo già fissato da almeno 6 anni.

L’amnio della dettatura è segnato:

- dal nuovo corso dell’Unione europea dopo l’uscita del Regno unito;

- dal ruolo di leadership che il Paese inevitabilmente deve avere in Europa;

- dal ruolo autonomo e pianetico che l’Unione europea inevitabilmente assume;

- dalla crisi climatica;

- dall’asimmetria demografica.

Tali priorità rendono fantasmatiche le frontiere e necessiterebbero di una visione pianetica, la quale impone una totale messa in mora dei paradigmi della politica.

In assenza di una visione pianetica, i governi sono costretti a comportarsi seguendo, magari in modo acefalo e tortuoso, l’onda. Quando deviano dalla direzione di marcia sono costretti – dopo aver sbattuto contro la realtà delle cose – non da qualcuno ma da quella medesima direzione a riseguitare il cammino. In questo caso, mancando alla politica – per intrinseca deficienza – la capacità d’interpretare la direzione e di seguirla, tocca alle istituzioni dettare le regole, istituzioni generalmente guidate da persone indipendenti dalla politica o che si rendono tali in forza del loro ruolo istituzionale.

La dettatura diviene il luogo della decisione effettiva al di là di ciò che deciderebbe la politica e in forza della sua impotenza.

In regime di dettatura, alla politica tocca solo l’indispensabile ruolo di confermare tramite tutti i rituali del voto le decisioni già dettate dalle forza delle cose.

L’Italia vive da tempo sotto la dettatura di Mattarella e di Draghi, ma anche in loro assenza la dettatura rimarrebbe in vigore. Solo in caso di rivolgimento regressivo e funesto della situazione la dettatura verrebbe meno.

In caso di shock – uscita dall’UE e dall’Euro, indifferenza ai problemi climatici, distruzione dei diritti civili, guerra ai migranti -, quando si rischia che il cammino prestabilito venga disarcionato, allora si comincerebbe a sentire il lezzo della dittatura.

Dettatura, democrazia e libertà

L’Italia e l’Europa sono sotto dittatura? Ha ancora senso che ci siano le elezioni? Qualcuno pensa ancora di votare veramente? Se sì, per chi? Per che cosa? Gli eletti hanno voce in capitolo?

E il parlamento, è in grado di decidere qualcosa?

Tutte legittime domande poste ogni qualvolta in Europa si replica l’indispensabile benché esausto rito delle elezioni.

Esausto perché privo di pathos, privo di passione, incapace di elevare anche il meno nobile impeto dell’animo umano, capace solo di intercettare qualche profanissimo interesse della mediocrità generale. Rito stancamente riprodotto su scene calcate da attori stinti, improvvisate passerelle di transeuntissimi protagonisti dell’ultima chiacchiera di cortile, pessimi presunti salvatori di patrie ormai estinte.

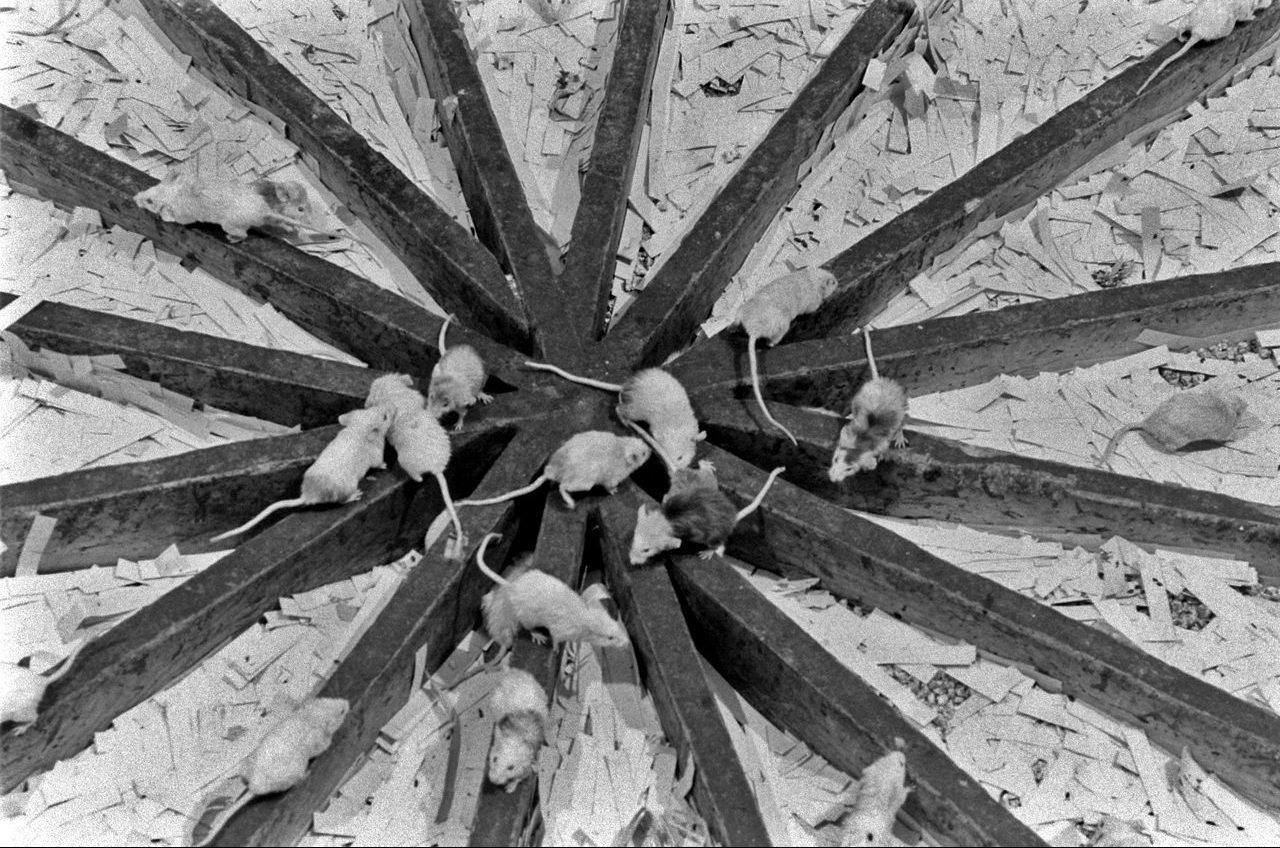

Tutto questo orrifico circo della politica prolifera tra annoiati commentari ma anche tra estese voci che ostentano indignazione mentre piluccano nella consunzione generale.

La storia quando è esausta non abbandona facilmente i riti. Spesso li conserva anche quando risultano botulinosi.

Non è sragione la sua, anzi è raziocinio puro. I riti della politica infatti tanto sono esausti tanto risultano essere ancora indispensabili.

La domanda alla quale occorre rispondere è proprio questa: perché ciò che esausto anziché perire in fretta prolunga all’infinito la sua agonia?

La sfinitudine della politica si esprima con la massima impotenza nel rito elettorale.

Nel rito elettorale non c’è la festa, non c’è l’attesa. L’entusiasmo non è di casa illo tempore.

Per ridare un po’ di carica fibrillatoria alla noia elettorale ci sarebbe bisogno di qualche pallida o effettiva paura (il fascismo alle porte, l’aborto cancellato, l’invasione dei migranti).

In effetti, in Francia, in Italia, in Svezia o altrove si è vista qualche minimale paura all’opera, ma poi inevitabilmente la paura sfuma in fretta. Chi ha vinto, chi ha perso e chi ha pareggiato nelle ultime elezioni, dopo qualche spasmo digitale, si rimette in carreggiata. La marcia della democrazia riprende a macinare i suoi felpati passi lungo il cammino della dettatura.

Tutto sembra inutile, eppure tutto rimane così indispensabile. Perché?

Perché, per quanto decerebrato, è nel rito elettorale che si coglie il carattere indispensabile della democrazia.

Senza libere elezioni non c’è democrazia. Senza democrazia niente libere elezioni.

La democrazia è nota per essere il peggiore regime politico esclusi tutti gli altri.

Nonostante tutti i suoi limiti, non c’è regime politico migliore della democrazia. La democrazia è la più alta forma di politica. Lo è perché tutti i suoi ciclopici limiti intrinseci anziché assassinarla la rafforzano.

La democrazia è il regime politico che rende possibile sentirsi universalmente liberi. Sentirsi liberi equivale a essere effettivamente liberi? Ovviamente no.

È il sentirsi liberi al di là dell’esserlo effettivamente.

Nella democrazia tutto può essere deciso finché le masse pensano di deciderlo tramite il voto.

Il voto, questo esausto rito, è lì a dimostrare che la libertà è data proprio nel momento in cui essa viene meno.

La democrazia è il regime della facoltà. La facoltà, in questo regime, conta più dell’effettività. La facoltà di votare, per esempio, conta più del voto. In effetti, una parte considerevole della popolazione non esercita il suo diritto.

Nella facoltà si esprime l’intima connessione tra la simulazione e la realtà, tra la rappresentazione e l’espressione.

La rappresentazione elettorale simula l’espressione sociale senza mai poterla realmente compiere.

Tanto più la simulazione si tiene in vita tanto più l’espressione sociale è attiva.

La simulazione – per quanto marginale – è parte costitutiva della realtà.

La libertà ha a che fare con la facoltà. Essa si esprime nel suo esercizio, ma si esalta quando l’esercizio viene sospeso da chi lo possiede. La libertà non si esprime quando si ha l’obbligo di esercitarla ma quando è facoltà che può non essere esercitata. Non c’è musica senza silenzio.

La facoltà di votare fa sentire liberi, ma il non esercizio del voto – volontario, autonomo da ogni prescrizione – non è contrario della libertà, né la limita, tutt’altro. Ne è semmai intima espressione, privilegio afferente a chi presume che l’inesercizio del voto non metta in alcun modo a rischio il resto delle facoltà.

L’indifferenza verso la politica nella contemporaneità, anziché marcare, come i più ritengono, l’insensibilità generale della popolazione, esprime questo privilegio. Simile privilegio si manifesta – soprattutto tra la popolazione giovane – riguardo alle attività e al tempo di lavoro. Anche la scelta tra lavorare e non lavorare, tra attività autogestite o eterodirette, con tempi di lavoro limitati o espansi a tutta la giornata biologica va a marcare il tempo presente.

La libertà esiste se c’è possibilità di scelta. La prima opzione – votare o non votare – non inibisce la libertà, anzi la esalta.

Chi non vota perché non desidera esercitare la facoltà non è detto che si senta meno libero di chi si comporta in modo avverso, anzi.

L’indifferenza verso il voto e verso la politica – anche se è espressione di variegatissime situazioni – indica comunque una diversa concezione della libertà.

Tale concezione può esprimersi con due metafore, dei semafori e dei pompieri.

Ciò che interessa alle persone comuni – ciò che le fa sentire libere, ciò che permette loro di essere libere – è che i semafori funzionino e che i pompieri intervengano celermente in caso d’incendio.

Una volta tranquilla sui semafori e sui pompieri, chiunque può concentrarsi sui suoi interessi, sulla sua vita, indifferente al chiacchiericcio politico.

Ma questo sentirsi liberi ha davvero a che fare con la libertà?

Chi si sente libero non è detto che non lo sia.

Si sente libero chi crede di sviluppare i propri interessi, le proprie attitudini senza subire pregiudiziali limitazioni esterne.

Chi si sente libero certamente lo è, ma ben al di sotto di quanto presume, ben meno delle reali possibilità. È libero fino ai limiti imposti dalla situazione. Se oltrepassa i limiti, se li vìola, se li sfida, la sua libertà se ne va a ramengo.

La politica è un limite alla libertà o è una sua leva?

La democrazia è il regime peggiore, esclusi gli altri, perché il potere del demos – che ufficialmente viene esercitato per suo conto dai rappresentanti o si esercita in modo diretto – rimane in buona parte al demos. Quel demos che delega volentieri la parte politica del potere come escamotage per trattenere tutto il resto.

La democrazia permette che l’esercizio del potere diffuso marginalizzi nella società e nell’esperienza della vita singolare il ruolo della politica.

Quel demos indistinto che ha interessi, passioni, gusti attitudini, attributi, comportamenti estremamente variegati. Più questa variegazione è in grado di esprimersi, meno è importante il potere sul demos. La politica si sgonfia in misura proporzionale alla crescita di questa variegazione.

Tutto questo insieme esprime il vero status del potere contemporaneo. Intenderlo ancora come attributo unico o preponderante della politica è anticaglia priva di qualsiasi valore.

Il potere diffuso è il miglior antidoto contro il potere politico.

Alla politica rimane di governare a fatica soltanto la sua incapacità di governare.

La dittatura è l’espressione più nefasta della politica.

La dettatura è un bagno di luce sul suo tramonto.

Il tramonto della politica annuncia la necessità della pianetica.

La dettatura è la fase necessaria e transitoria tra la politica e la pianetica.

[1] Per approfondire la differenza tra la nozione di Politica e quella di Pianetica, vedasi Lettera al Presidente Putin, maggio 2022, rilasciata dalla news letter di Pianetica, e Pino Tripodi – Giuseppe Genna, Pianetica, febbraio 2022, libro autoprodotto disponibile al link https://milieuedizioni.it/product/pianetica/